post

【イベントレポート】Deep Tech Forum Yokohama 2025

2025年3月7日、横浜のTECH HUB YOKOHAMA(横浜ランドマークタワー)にて、「Deep Tech Forum Yokohama 2025」が開催されました。

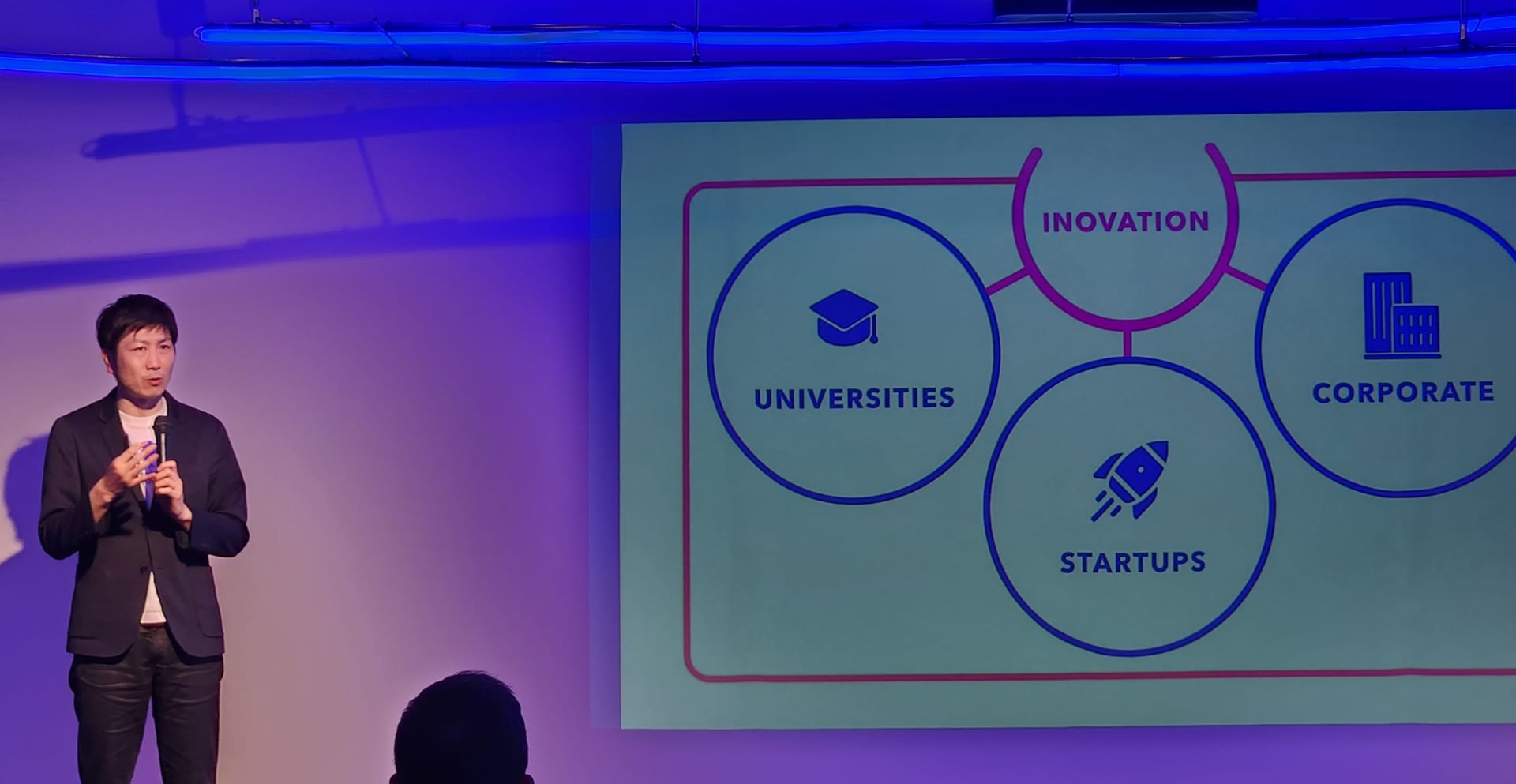

本フォーラムは、ディープテック・スタートアップと大企業、地域エコシステムの連携を促進する場として、国内外の多様な参加者が集まりました。特に、NYCで開催されるClimate Techの最新動向に関心がある方や、ディープテックやハードテック分野での世界的なトレンドを知りたい方にとって、貴重な学びの機会となりました。

2025年3月7日、横浜のTECH HUB YOKOHAMA(横浜ランドマークタワー)にて、「Deep Tech Forum Yokohama 2025」が開催されました。

本フォーラムは、ディープテック・スタートアップと大企業、地域エコシステムの連携を促進する場として、国内外の多様な参加者が集まりました。特に、NYCで開催されるClimate Techの最新動向に関心がある方や、ディープテックやハードテック分野での世界的なトレンドを知りたい方にとって、貴重な学びの機会となりました。

オープニング:What’s Deep Tech Forum ?

イベントは、Monozukuri VenturesのSabrina Sasakiによる「What’s Deep Tech Forum ?」のプレゼンテーションで幕を開けました。このセッションでは、Deep Tech Forumの目的や意義について紹介され、参加者に本イベントのテーマが共有されました。

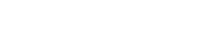

基調講演:「ヒューストンの都市再生と、日本の都市・企業が学べること」

クリストファー・ローマンズ氏(エネルギー政策・開発戦略アドバイザー / 元三菱重工業アメリカ政府渉外担当)の基調講演では、ヒューストンがクリーンテック分野の中心地として発展する過程と、それを支えるエコシステムについて講演していただきました。 主な議題は下記です。 ・クリーンテック・エコシステムの形成 ・日本企業の積極的な参画 ・成功事例とエコシステムの強み ・他都市への示唆 講演では、他都市がヒューストンの成功から学ぶべき点として、地域の強みを活かし、多様なプレイヤーを受け入れることの重要性が挙げられました。また、政策のみに頼るのではなく、産業界や学術機関との連携を強化することが成功の鍵であると述べられました。 ヒューストンは、エネルギー産業の伝統を活かしながら、スタートアップ支援やオープンイノベーションを推進し、クリーンテックの中心地へと進化しています。日本企業もこのエコシステムに積極的に参画し、世界的な脱炭素化の推進に貢献していることが語られました。

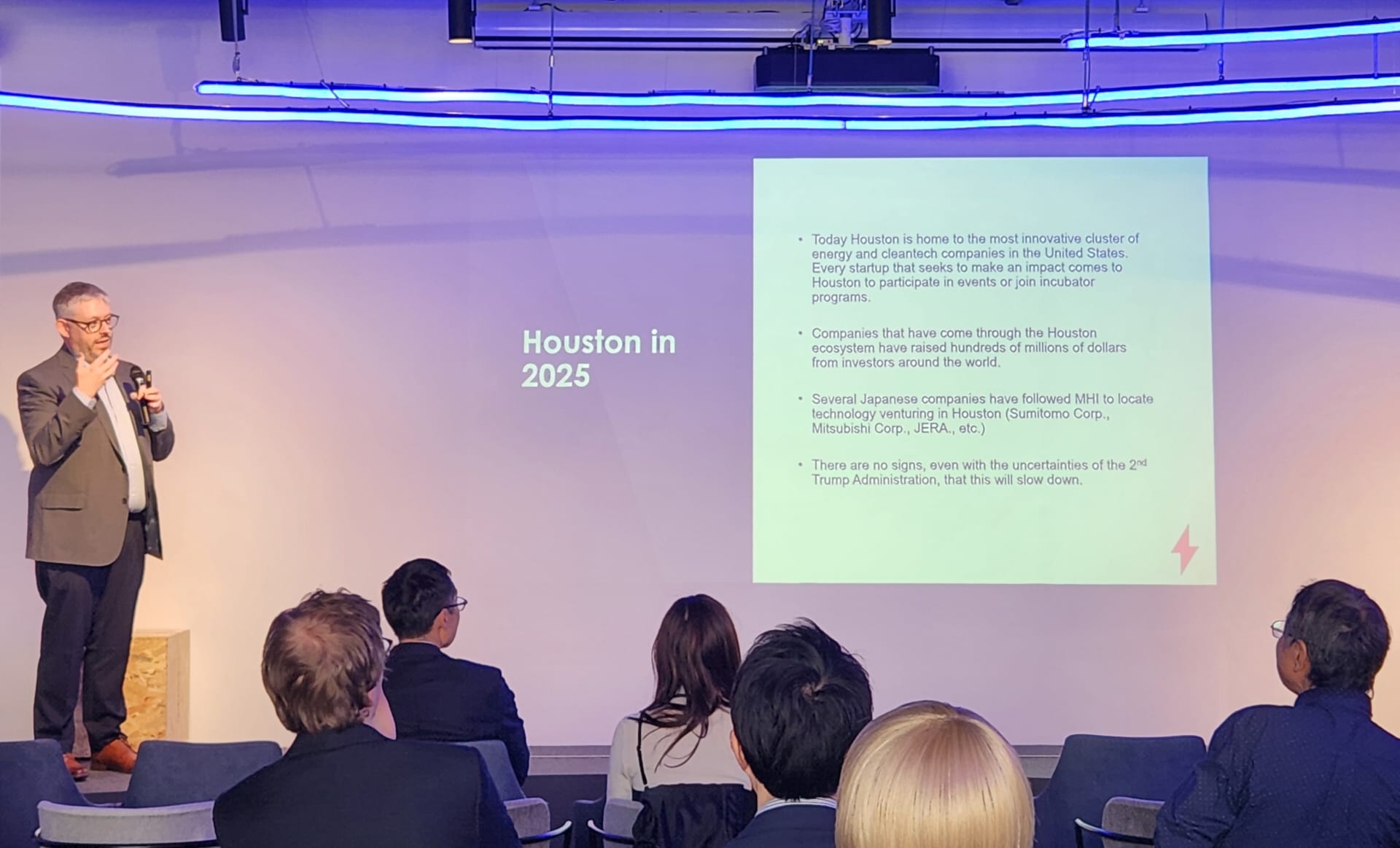

講演:日本企業の脱炭素分野へのチャレンジ

宗國 修治氏(株式会社JERA JERA Global Institute チーフエコノミスト)の講演では「日本企業の脱炭素分野へのチャレンジ」をテーマに、JERAのミッション・事業戦略・およびCVC(JERA Ventures)の取り組みについて講演していただきました。 JERAは、従来の火力発電を基盤としながらも、脱炭素化と再生可能エネルギーの導入を加速させることを目指しています。その中で、JERA Venturesを通じたスタートアップとの協業を推進し、革新的なエネルギーソリューションを創出するエコシステムの構築に取り組んでいます。 講演では、JERAの事業基盤やビジョンに加え、CVCを活用した投資戦略、脱炭素社会に向けた今後の成長への取り組みが話されました。

パネルディスカッション:「日本企業のGX戦略への影響」

パネルディスカッションでは、以下のパネリストが、日本企業のGX戦略における影響についてと題して、トランプ政権下におけるクリーンエネルギー政策の変化と、その影響について議論を行いました。 パネリスト ・クリストファー・ローマンズ(エネルギー政策・開発戦略アドバイザー) ・宗國 修治(株式会社JERA JERA Global Institute チーフエコノミスト) ・牧野 恵美(Monozukuri Ventures 社外取締役、立命館アジア太平洋大学 国際経営学部) パネルディスカッション議題 ・トランプ政権下のエネルギー政策と影響 ・日本企業への影響 ・スタートアップ投資とクリーンエネルギー産業の行方 ・ヒューストンのクリーンテック拠点化と日本企業の役割 ・日本企業とグローバル連携の可能性 本パネルディスカッションを通じて、日本企業が米国市場においてクリーンエネルギー分野でどのようにプレゼンスを強化し、戦略的な投資を行うべきかが議論されました。

対談:「日本におけるディープテックの可能性」

村田製作所の安藤正道氏と、Monozukuri Venturesの山舗智也による対談では、日本のディープテックスタートアップの発展と、それを支えるエコシステムの課題について議論が交わされました。 対談の中では特に、新規事業における課題と成功の鍵について熱く盛り上がりました。 新規事業の立ち上げには、情熱やビジョンだけでなく、実行力とスキルが不可欠です。多くの企業では、新しいプロジェクトに取り組む際、最初のアイデアは盛り上がるものの、具体的な形にする段階で躓くことがよくあります。 対談では下記項目について熱く意見交換しました。 ・「手を動かせる」スキルと実行力の不足 ・単なる人数集めではない、仲間作りの重要性 ・大企業の新規事業における課題 ・開発と素早い検証 ・日本企業に必要な、グローバル市場のスピード感と適応力

協賛企業講演

協賛企業2社による講演では、それぞれの企業が取り組んでいるプロジェクトや事業の方向性について発表が行われました。各社は、自社の技術やサービスを活用し、業界の課題解決やイノベーションの推進にどのように貢献しているかを紹介しました。また、最新の取り組み事例や今後の展望についても共有され、聴講者にとって有益な情報提供の場となりました。 具体的には、株式会社マクニカの小林俊介氏が「AI活用の変遷:大規模DXから小さな業務改善へ」と題し、AI技術の進化とその適用範囲の変化について講演しました。また、株式会社日南の堀江仁人氏は「Deep Tech × 試作——革新を現実にする力」をテーマに、ディープテック領域における試作プロセスの重要性と事例、それが革新を形にするための鍵となることについて語りました。

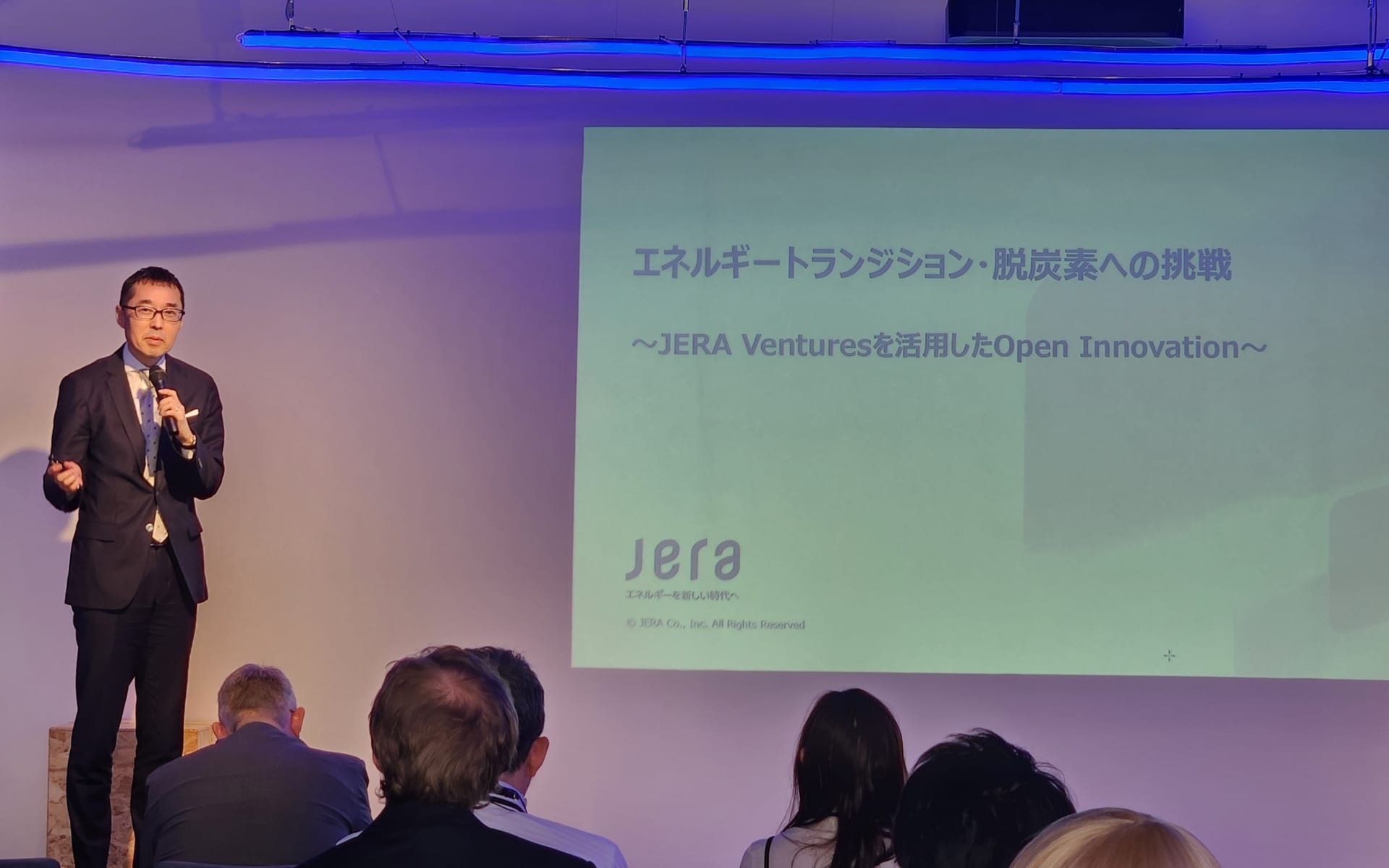

Tech Hub Yokohama(横浜市)の今後の取り組み

ShibuLA Venturesの二宮ケビン氏と横浜市経済局イノベーション推進課の長崎一男氏が、「Tech Hub Yokohama」の今後の展開について対談を行いました。 本イベントの会場でもある「Tech Hub Yokohama」は、スタートアップの成長を支援し、企業や研究機関とのネットワーク構築を促進する拠点として機能しています。現在、約140のメンバーが参加しており、国内外のスタートアップ、大手企業、VC、中小企業、支援組織が連携しながら、新たな事業創出に取り組んでいます。 また、横浜市は海外展開にも積極的に取り組み、海外スタートアップが日本市場に参入しやすい環境を整備しています。こうした取り組みを通じて、横浜を国際的なイノベーションハブへと発展させることを目指しています。

オープンイノベーションにおけるMZVの挑戦

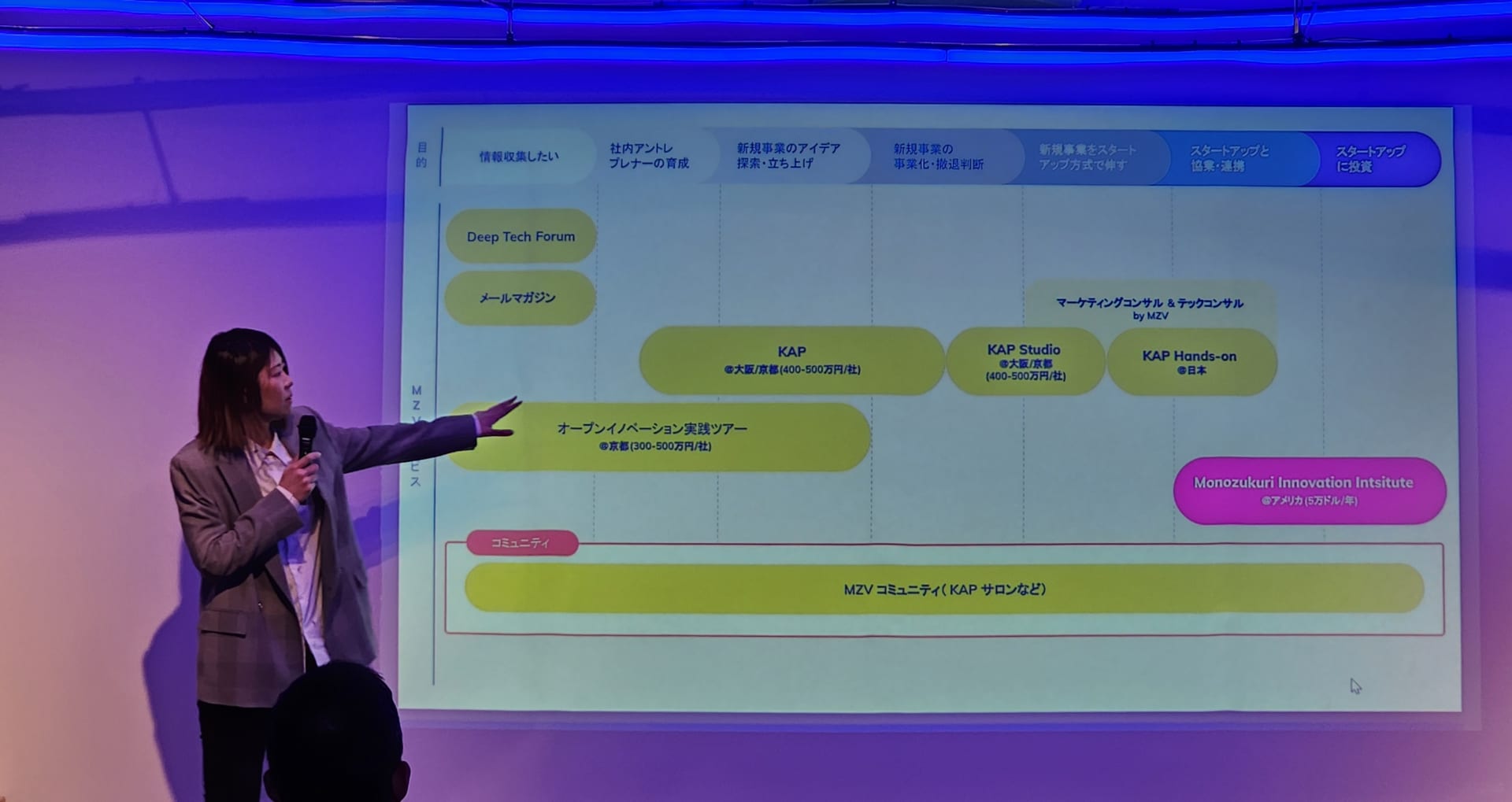

ラストの講演では、Monozukuri Venturesの横溝真衣が自身の事業創出の経験やオープンイノベーションの最新動向、Monozukuri Venturesで行っているオープンイノベーションの取り組みについて発表しました。

クロージングセッション・交流会

フォーラムの最後には、Monozukuri Venturesの牧野成将によるクロージングスピーチが行われ、日本企業とディープテック・スタートアップのさらなる連携の可能性が強調されました。 イベントの締めくくりとして、参加者同士の交流会が開催され、ディープテック分野における新たなネットワーキングの機会が提供されました。

Monozukuri Venturesでは、ハードウェア・ハードテック特化型のVCからみた、製造業・ハードウェア業界動向のご紹介をしています。ご興味のある方はこちらの当社ニュースレターへご登録下さい。