Monozukuri Ventures横溝です。 スタートアップと大企業の共創―この言葉が当たり前に使われるようになり、その必要性も様々なところで言及されていますが、じゃあ実際どうしたら前に進むのか。 これまで多くの共創プロジェクトをみてきた中で、ある課題と可能性が見えてきました。それは、大企業がビジョンや課題の提示者になる「従来型の共創」では、そもそもなかなか前に進まないケースも多いということ。そこにこそ今、スタートアップ主導で推進していく逆転型の共創モデルもありなんじゃないかということです。

課題解決型のオープンイノベーション

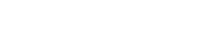

弊社CEO牧野のブログにもある通り、従来型のスタートアップ連携の型は3つあります。 ここでは①プラットフォーム型、②課題解決型、③事業共創型、に分類されています。 あえて難易度をつけるとしたら、①<②<③の順に上がっていくところですが、その中でも、Monozukuri Venturesが関わっているモノづくり領域だと、②課題解決型はある程度親和性が高いのではないかと思っています。 課題解決型オープンイノベーションの進め方: ・製造業の大企業が「課題」や「技術ニーズ」を提示 ・スタートアップが、それに応じて技術やサービスを開発・提供 これは「ベンチャークライアントモデル(VCM)」の枠組みに代表されるように、理にかなったものです。 上手くいくケースも多いのですが、うまく行かないケースもあって、実際には、 ・大企業・製造業企業の課題自体が曖昧だったり、 ・解決の優先度が社内で低かったり、 ・スタートアップの提案力も必要だったり、 で、最終的に「いいね、でもうちは難しいね」で終わることも少なくありません。 それでも何回もトライしてみることで成功確率は高まりますが、何回もトライすることって大企業にいると、失敗を許容・奨励する文化が根付いていない限り難しいですね。

スタートアップ主導の共創:大企業クライアントモデル

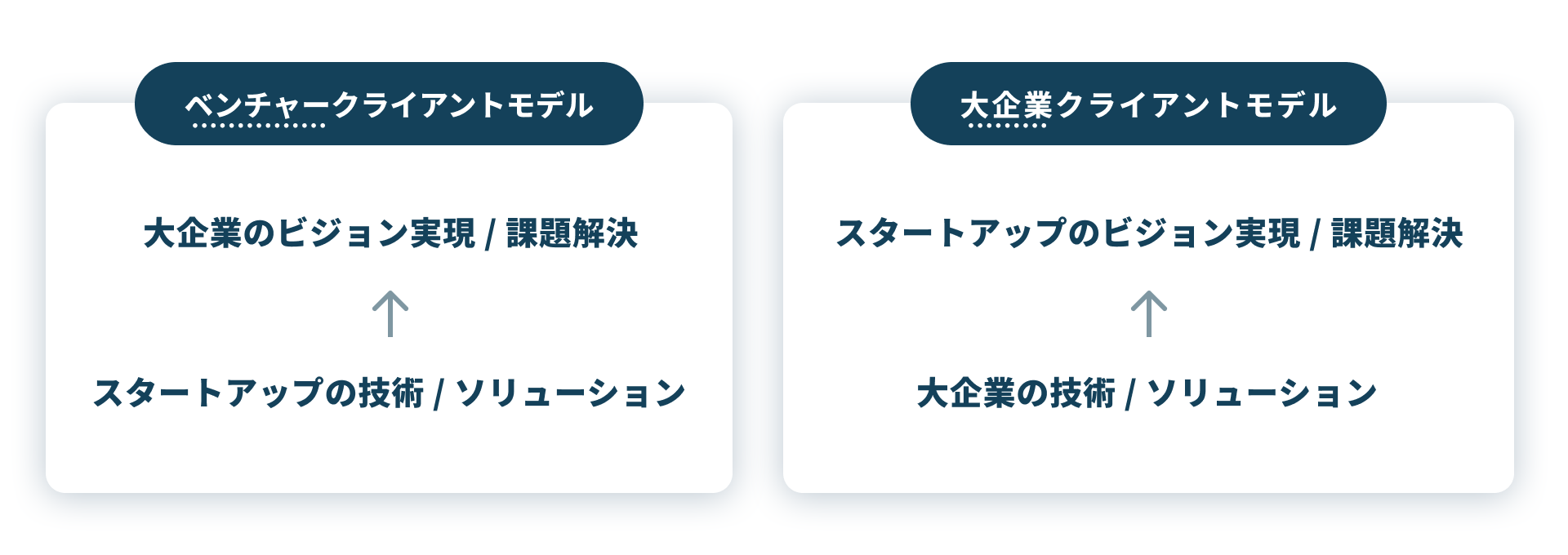

わたしが日々スタートアップと接していて感じるのは、 むしろ、スタートアップのビジョンや課題からスタートする共創の型。あえて名前をつけるとすると、「大企業クライアントモデル」はありなんじゃないか、ということです。 ここでいうスタートアップとは、ハードウェア、ロボティクス、AI、バイオ、マテリアルなどのディープテック領域だけでなく、ソフトウェアのスタートアップも含まれます。

| 観点 | スタートアップ | 製造業の大企業 |

|---|---|---|

| 課題 | 現場・顧客起点で課題把握できている | 現場や顧客変化の把握に時間がかかることもある |

| ビジョン | 実現したい世界・未来が明確にある。解決手段のイメージもある | 技術制約や既存事業との連関などの制約がある |

| 開発スピード | プロトタイプ開発やニーズ検証が迅速 | 高信頼・高品質な量産が得意 |

| 社会実装力 | 新規分野は強いが既存分野は販路拡大や商流に入り込みにくい | 既存インフラと販路を持つので実装が早い |

このように、課題やビジョンはスタートアップが強みを持つ一方で、開発や社会実装は大企業のほうが強く、大企業クライアントモデルではスタートアップと製造業企業は補完関係にあることが、新しい共創構造のカギになるのではないかと思っています。

大企業クライアントモデルでの共創

大企業クライアントモデルは、ビジョンと課題をスタートアップが持っていて、それをベースに課題解決できる製品・ソリューションを大企業が開発する、というやり方です。

つまり、スタートアップのビジョンや課題解決を実現するため、大企業が実装パートナー(クライアント)になる、ということです。

ベンチャークライアントモデルでは、大企業のビジョンや課題解決のためにスタートアップがパートナー(クライアント)になりその技術を活用するので、その逆の発想です。

例えば、以下のようなケースが考えられます。あくまで例ですが。

例えば、以下のようなケースが考えられます。あくまで例ですが。

| (例)スタートアップの課題 | 大企業が担う役割 |

|---|---|

| 高齢者の転倒を防ぎたい(見守りSaaS / センサーAIなど) | 転倒検知デバイスの製造・量産、Physical AIの実装 |

| 農業の人手不足を解消したい(自律制御・画像解析技術) | 自律走行農業機械の開発・実装 |

| 工場のCO₂排出を可視化・削減したい(センサー+分析SaaS) | センサーハードウェア+現場への組み込み |

| 難治性がんの早期発見技術を社会に届けたい(バイオ診断スタートアップ) | 医療機器としての量産化・認証取得支援 |

スタートアップのビジョンや課題起点のストーリーに、大企業が「実装の担い手」として参加することで、従来スタートアップだけでPoC(実証)を行ったけれど製造力不足などで、惜しくも断念した案件なども、社会実装が可能になるのではないかと思います。

大企業クライアントモデルの試行

では本当に上手くいくのか? 先日、Monozukuri Venturesが運営している製造業コミュニティ「MIサロン京都」で、この大企業クライアントモデルを試してみるワークショップを実際に行ってみました。 参加企業の皆様は製造業の新規事業やスタートアップ協業に関わられているので、まさに大企業側の「実装の担い手」です。 MIサロンの詳細はこちら:https://monozukuri.vc/ja/misalonkyoto/ 今回のケースではSaaSを運営しておりソフトウェア開発中心のスタートアップが、ハードウェア(モノ)で課題解決したい、という実際の課題を持ち込みました。

【ワークショップ】

・スタートアップのビジョン、目的、課題の詳細と制約条件を共有(スタートアップ側) ・実際に自社の技術や、個人の知見を踏まえた解決策・製品イメージ提案をしていただく(大企業側) 実際、いくつか自社の技術やアセットを活用した素晴らしいアイデアをいただきました。ワークショップで終わりにせず、前に進めていけたらと思っています。 また、製造業の参加企業の皆様からも、「スタートアップの課題をここまで深く知らなかった」「短い時間で状況や前提条件を理解し、着想・発想する良い機会になった」とコメントをいただきました。 この大企業クライアントモデルでは、スタートアップのことを深く知ってもらい、製造業企業もその中でどういうことができるのか創造性を鍛えていく。そんな要素が必要になってくるのだな、とわたし自身も学びになりました。

さいごに

スタートアップの課題やビジョン起点で、大企業・製造業企業は「何をどう作りビジネスにするか」という視点でスタートアップと共創する時代も始まっているのではないかと思います。 ・スタートアップは、「社会課題を見つけ、技術で挑み、仮説検証する力」 ・製造業の大企業は、「技術を高品質に形にし、社会に広く届ける製品力・販路と信頼」 この2つの力が組み合わされたとき、“未来の社会をつくる共創”が生まれるのではないかと信じています。この取り組みの加速に、チャレンジしてみようと思っています。

”なにをやりたいかも大事、でもまずはやってみるも大事” ‐MIZO

Monozukuri Venturesでは、ハードウェア・ハードテック特化型のVCからみた、製造業・ハードウェア業界動向のご紹介をしています。ご興味のある方はこちらの当社ニュースレターへご登録下さい。