ハードウェア・スタートアップの起業家が避けるべき4つの失敗の種

– スマートウォッチのパイオニアPebbleの盛衰 –

Monozukuri Venturesはものづくりスタートアップ企業に対して、投資や試作支援といったサポートだけでなく、様々な事例を調査・分析することから得られたインサイトの発信も行っています。今回はMonozukuri Venturesのインターンで、京都大学の博士課程でスタートアップ企業について研究している稲田昂弘が、調査から得られたインサイトを共有します。

今回は、ハードウェア・スタートアップの起業家が避けるべき4つの失敗の種- スマートウォッチのパイオニアPebbleの盛衰 -というテーマで第一回レポートを公開いたします。

こちらは弊社ウェビナー:ハードウェア・スタートアップ ユニコーンへの道:業界のパイオニアの失敗から学ぶでも紹介させていただいた事例となっております。ウェビナーの内容に関しましては、YouTubeにて公開しておりますので、是非ご覧ください。

Link:https://www.youtube.com/watch?v=uldji0s5H0k

また、MZVは第2回目ハードウェア・スタートアップ ユニコーンへの道のウェビナーとして「ユニコーン企業が実践した3つの成功の鍵」を2020年9月10日17時より開催いたします。参加費無料ですので、是非ふるってご参加ください。

Link:https://mzvunicorn3.peatix.com

イノベーションを社会にもたらすために、スタートアップ企業は、少ない資源で大きなリスクに挑んでいる。その中で特に急成長を遂げた企業が「ユニコーン」と呼ばれ、昨今メディア等でも大きな注目を集めている。

しかし、”Hardware is hard”という表現もあるように、ハードウェア・スタートアップのなかで成功をおさめ、名が知られるようになった企業はほんの一握りである。

このような大きなチャレンジに直面するハードウェア・スタートアップの起業家は「どうすれば成功できるのか?」と問うだろう。しかし、各スタートアップの事業領域は多様であり、外部環境も常に変化を続ける状況において、その問いに答えることは容易ではない。

では「どこに失敗の種があるのか?」という問いに変えてみるとどうだろうか。もしそれが分かれば、その失敗の種を避けることで、成功の確率を少しでも上げられるのではないだろうか。

この新たな問いに答えるには、先人から学ぶのが一番である。そこで本稿ではスマートウォッチのパイオニアであるPebbleの盛衰 (rise and fall) の事例を分析することで、以下の4つの失敗の種を明らかにした。

本稿の主な目的は、今まさにハードな事業に挑むハードウェア起業家に、失敗の種がどこにあるのかを知らせ、それを回避する確率を少しでも上げることである。Pebbleのストーリーとそこから得られた教訓を以下で述べたい。

❶ スマートウォッチのパイオニアPebble

Pebble(ペブル)は2009年にEric Migicovskyらによって創業されたスマートウォッチを開発するスタートアップである。主な製品としてPebble ClassicやPebble Time、Pebble Time Roundなどがある。2016年に$40M(約40億円)で競合のFitbitに買収される(その後、Fitbitは2019年にGoogleに$2.1B(約2100億円)で買収されている)。

Pebbleは米国のスタートアップ支援機関(アクセラレータ)として著名なY Combinator(以下YC)の卒業生であり、創業者のEric Migicovskyは現在YCのパートナーを務めている。

出典1) www.amazon.co.jp/dp/B00NQPA9ZC

出典2) www.amazon.co.jp/dp/B0166NBSFK

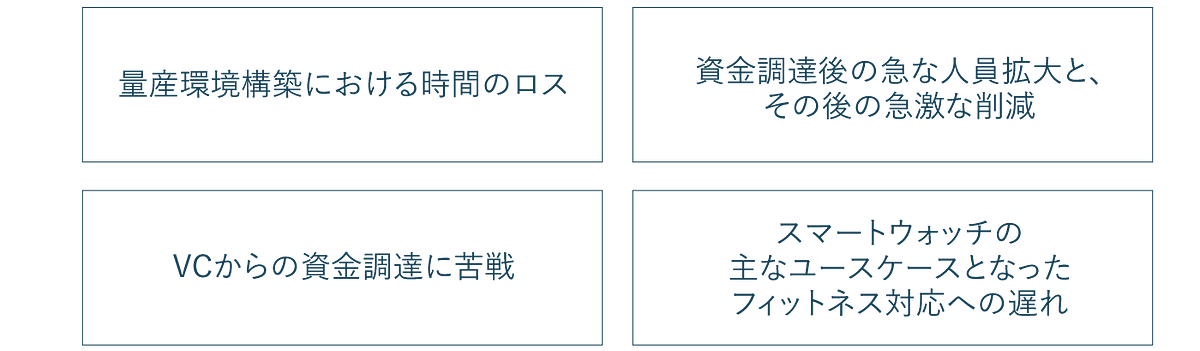

❷ Pebbleの盛衰

その知名度に比べ、Fitbitに買収された際の約40億円という企業価値は低く感じられる(FitibitはPebbleのソフトウェア技術のみを買い取ったとされている)。スマートウォッチのパイオニアとして登場したPebbleが、赤字に転落し、買収されるまでのストーリーを以下で簡単に紹介したい。

2009年に創業されたPebbleは、2011年のYCのプログラムに参加する。YCはスタートアップについて少しでも調べたことのある人なら誰もが知るように、DropboxやAirbnbを輩出している著名なアクセラレータである。このプログラムに採択されている時点で、かなり将来有望だと言える(Pebbleは、参加企業のうちで唯一のハードウェア企業だった)。プログラムの終わりには$375K(約375万円)の調達に成功し、その資金を手にウォッチの生産に乗り出すが、製造先の開拓を任せたエージェントに資金の一部を持ち逃げされてしまう。仕方なくサンノゼの小さな工場で3,000ユニットを製造するも、結局1,500ユニットしか売り上げることができなかった。

2012年に入って、当時普及しつつあったクラウド・ファンディングを行う(プラットフォームはKickstarterを利用)。Pebbleの最初の製品である「Pebble」をリターンとして、$10.3M(約10.3億円)を約7万人から集め、大成功を収める。当時Kickstarterで最も成功したプロジェクトであった。CEOのMigicovskyは年明けから4月頃までアジアでの生産ライン構築に奔走した。しかし中国での生産が遅れ、「Pebble」の出荷は翌年4月にずれ込む。

2013年になるとDragon Innovation(ハードウェアの開発・生産支援の大手)の紹介でFoxlink Groupに生産を委託し、週に15,000ユニットを生産。またCharles River Venturesから$15M(約15億円)の調達に成功する。12月までに累計で30万ユニットを出荷する。

2014年も順調に出荷台数を伸ばし、12月までには100万ユニットに到達する。またSilicon Valley Bankから$20M(約20億円)の調達にも成功する。CFOや法務担当、ハードウェア責任者など体制を強化し、社員数は100人まで拡大。

2015年には新たなUIを採用したPebble Timeを発売し、2度目のクラウド・ファンディングを行う。$20.3M(約20.3億円)を約8万人から集める。同年1月にはAPIのオープン化やスマートストラップ制作を支援するファンドの立ち上げを行っている。これはサードパーティーの開発者を巻き込むための施策であり、プラットフォーム・エコシステムの構築を目論んでいたことが読み取れる。しかしこの年、Pebbleは売上目標を達成できず、赤字に転落する。

2016年に入って3度目のクラウド・ファンディングを行い、$12.8M(約12.8億円)を調達。PebbleがKickstarterに復帰したのは、同社が資金調達ができなかったことが原因だとされる。夏の数ヶ月間、世界中を奔走し、プライベートエクイティファンドや他の民間投資グループから資金を調達しようとして失敗に終わった。そして10月に競合であるFitbitに$40M(約40億円)で買収される。FitbitはPebbleのソフトウェア技術のみに興味を示し、関係する従業員だけを継続雇用した(当時ハードウェア技術者10人ほどに対してソフトウェア技術者は50人ほどいたとされる)。

❸ 4つの失敗の種

このように、Pebbleは2009年にスマートウォッチのパイオニアとして登場したが、2015年には赤字に転落し、翌年、不本意な形で買収された。

このPebbleの盛衰を分析することで、「どこに失敗の種があるのか?」という問いに答えたい。以下では4つのポイントについて詳しく述べる。特に4つ目のポイントによって競争優位(あるいは先行者優位)を失ったことが直接的な敗因であると考えられるが、他の量産環境、資金、人員の各ポイントにも失敗の種が見受けられた。

量産環境構築におけるで時間のロス

Pebbleは2011年に少量生産で苦労していたときから、1年経ってもまだ量産サプライヤー探しに苦労していて、さらに1年経ってDragon Innovation(ハードウェアの開発・生産支援の大手)を利用しても、まだ量産環境コントロールに苦労し、何度も出荷が遅れている。スタートアップの世界では、短いサイクルで製品需要が大きく変化することがままある。Pebbleの場合でも、2012年のクラウド・ファンディングの予期せぬ大成功によって需要が急上昇した。そういった急激な変化にも対応できるよう、早めに生産の準備をする、あるいは柔軟にスケールアップできる生産体制の構築が必要なのだが、この課題を認識し、対策をとれる人材もしくは外部専門家を用意出来ているスタートアップは少ない。

VCからの資金調達に苦戦

VC(ベンチャー・キャピタル)からの調達を模索するも不調で、2012年10月にKickstarterで$10.3M、2015年1月にも同様に$20.3Mの調達に成功している。2016年4月にも$12.8MをKickstarterで調達するが、VC等からの調達に失敗したためクラウド・ファンディングを選択することになった。Pebbleはクラウド・ファンディングでは大きな成功を収めているが、VCからの調達に苦戦しているように見受けられる。ユーザーを熱狂させるような優れた製品を開発することはできたが、投資家が関心を持つようなビジネスモデルや成長のシナリオを描くことができなかった。製品開発、事業開発両面において、優良なVCからのサポートが成長に寄与することは多く、そういったサポートが得られない場合には、代替となる体制を構築する必要があったと考えられる。

資金調達後の急な人員拡大と、その後の急激な削減

メンバーは2011年4月に3人、2012年10月に10人、2014年10月に100人に増加し、2016年1月には173人に達した。しかし2015年の売上目標を達成できず、2016年3月には、逆に全体の25%の人員を削減した。2013年4月にVCから$15Mを調達、2014年10月に銀行から$20Mを調達したあたりで、人員が大幅に増加している。2013–14年にかけては、生産量も着実に増え業績を順調に伸ばしていたPebbleだが、2014年10月ごろから雲行きが怪しくなる。Charles River Venturesや新規に加わった経営陣とのフィットが良くなかったのかもしれない。資金があればチームの規模を拡大し、成長を加速させることができる。しかし、採用の強化とともに組織づくりにも取り組まなければ、目標達成に向けてチームを機能させることはできない。

スマートウォッチの主なユースケースとなったフィットネス対応への遅れ

2014年3月にGoogle、2015年4月にAppleがスマートウォッチ市場に参入。2015年の第4四半期には、スイスウォッチの出荷量をスマートウォッチの出荷量が上回った。Pebbleはクラウド・ファンディングの大成功やCES 2014 Best Wearable Tech Award受賞など先行者優位があったと考えられる。しかし、2015年10月にPebble Healthをリリースしたものの、主なユースケースであるフィットネスへの対応が遅れたことにより、2016年10月にFitbitに買収されることとなる。

Pebbleは2012年10月頃に最初の製品を発表しており、スマートウォッチのパイオニアとしてユニークなポジションを取り、競争優位を築くことができた。しかし先行者優位はいつまでも続くものではない。魅力的な市場であれば競合は次々に参入し、ユーザーのニーズは常に変化している。Pebbleはそのような変化に機敏に対応することができず、不本意な買収で、その華やかな幕を閉じることとなった。

本稿では、スマートウォッチのパイオニアPebbleの事例から明らかになった4つの失敗の種について紹介した。今まさにハードな事業に挑むハードウェア起業家は、それらを避けることで、成功の確率を少しでも上げられるだろう。京都とニューヨークに拠点を持つMonozukuri Venturesは、国内外のハードウェア・スタートアップに対して投資だけでなく、試作のサポートや量産環境整備の支援を積極的に行ってきた。本稿がハードウェア起業家にとって、困難を乗り越え、成功をつかむ一助となれば幸いである。

注)本稿はCrunchBase, Wikipedia, Harvard Business School Caseならびに以下の記事の情報に基づいて執筆されている。

・Kovach, Steve, “How smartwatch pioneer Pebble lost everything,” Business Insider, Dec 17, 2016.

・Levy, Steven, ”The Inside Story Behind Pebble’s Demise,” Wired, Dec 12, 2016.

ハードウェア・スタートアップの起業家が避けるべき4つの失敗の種– スマートウォッチのパイオニアPebbleの盛衰 -、いかがでしたでしょうか?

MZVは今後も新しい事例を交えた研究まとめを発表する、ハードウェア・スタートアップ ユニコーンへの道のウェビナーを企画しております。第2回目は、「ユニコーン企業が実践した3つの成功の鍵」です。2020年9月10日17時より開催いたします。参加費無料ですので、こちらも是非ふるってご参加ください。

Link:https://mzvunicorn3.peatix.com

[著者] Takahiro INADA

京都大学 経済学研究科 博士後期課程に在籍。スタートアップ企業の創業プロセスについて研究を行っている。アカデミックなバックグラウンドを活かしながら、Monozukuri Venturesのインターンとして調査・研究を行っている。

株式会社 Monozukuri Ventures

京都とニューヨークに拠点を持つVenture Capital。国内外のハードウェア・スタートアップに対して投資だけでなく、試作のサポートや量産体制構築の支援を積極的に行っている。