Monozukuri Ventures(以下、MZV)代表の牧野です。 今回は、関西ディープテックモデルを通じたイノベーションの実装について、前編と後編に分けて私の考えをお伝えしたいと思います。

目次

政府のスタートアップ計画では量と質が求められている

2009年のリーマン・ショック以降、スタートアップが経済を活性化させる騎手として注目されるようになり、スタートアップは一種のブームとなっています。2022年には、岸田元総理が「スタートアップ育成5カ年計画」を打ち出し、このブームはさらに加速しました。

この計画では

・2027年までにスタートアップへの投資金額を10倍(8,200億円から10兆円)

・スタートアップ数を10倍(1万社から10万社)

そして世界と戦える企業の象徴として

・ユニコーン企業を16倍(6社から100社)

に増やすこと等が目標とされています。

女性起業家のファイナンス「悲劇的に困難」 金融庁チームの焦燥感

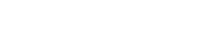

ここで重要な点は、ただ数を増やすのではなく、(つまり小粒のスタートアップを増やすのではなく)質にもこだわり、日本経済に貢献する骨太のスタートアップ(=ユニコーン企業:評価額が10億ドル(1,500億円)以上、設立10年以内の非上場のベンチャー企業)を謳っている点です。 評価額が10億ドル以上のスタートアップに成長するためには、グローバル規模で競争できる技術力が一つの鍵になります。そのため日本政府は2019年から「世界と伍するスタートアップ・エコシステム拠点都市」を選定し、技術を有する大学を中心としたエコシステム強化に取り組んできました。東京大学、京都大学、大阪大学、東北大学への1,000億円の投資を皮切りに、大学発スタートアップの数は着実に増加しています(2023年末時点で4,288社)。

令和5年度大学発ベンチャー実態等調査の結果を取りまとめました(速報)

ユニコーンは増えるか?ユニコーン目的の弊害

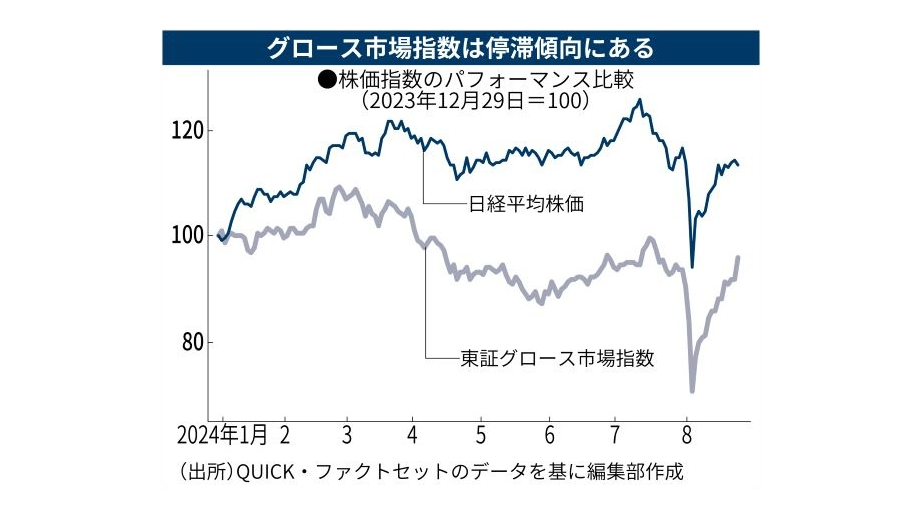

骨太のスタートアップとして大学発ベンチャーに注力していますが、実際にユニコーン企業は誕生しているのでしょうか?ユニコーン企業の数は2022年4月時点で6社でしたが、2024年9月には11社(週刊東洋経済の調査)となっています。 この寡多の議論は置いておき、「ユニコーン」という概念が一つのプロセスから目的に変わってしまったことで、様々な弊害も生じているように感じています。 例えば最近の技術開発型スタートアップの中には、時価総額を大幅に下げたダウンラウンド上場や、新株を特定の者に売り渡す親引けの株式上場などが見られます。また「虚飾のユニコーン」と呼ばれる企業もメディアを賑わせました。さらに、スタートアップが上場するグロース市場指数は日経平均と比較する停滞傾向にあるなど、東証グロース市場全体も上手く機能しているとは言い難い状況にあります。

名ばかり東証グロース市場 1380億円上場タイミーが逃れた失速のわな

今後の10年スタートアップ振興はどう進むべきか

リーマン・ショック後、日本政府はスタートアップの支援を続けてきましたが、現時点ではその期待に十分に応える状況には至っていません。 後編では、これからの10年、スタートアップ振興はどのように進むべきかを考えたいと思います。

Monozukuri Venturesでは、ハードウェア・ハードテック特化型のVCからみた、製造業・ハードウェア業界動向のご紹介をしています。ご興味のある方はこちらの当社ニュースレターへご登録下さい。

Monozukuri Ventures CEO。愛知県出身、京都に住んで17年。ずっと関西中心にスタートアップに関わる仕事をしています。今は京都の梅小路エリアにてスタートアップ、アーティスト、クリエイターが集うような街づくりにも挑戦中。2児の父親として育児も頑張ってます!!