Monozukuri Ventures(以下、MZV)代表の牧野です。 8月から開始したブログですが、これまではハードウェアスタートアップ向けに書いてきました。 今回は製造業の企業の皆様に向けて、オープンイノベーションについての考えをお話してみたいと思います。 環境変化が激しい中、外部リソースを上手く取り込むオープンイノベーションは考え方は分かるものの、「具体的にどう取り組んだ良いの?」と悩む企業は非常に多いと感じています。そこで私たちの経験を通じて「スタートアップとのオープンイノベーションの取り組み方」に関して紹介します。

オープンイノベーションとは?

オープンイノベーションは、2003年にカリフォルニア大学バークレー校のチェスブロー博士が組織内部のイノベーションを促進するための概念として提唱しました。 チェスブロー氏によれば、意図的かつ積極的に内部と外部の技術やアイデアなどの資源を活用することで、組織内で創出したイノベーションを組織外に展開する市場機会を増やすことである※1と定義されています。 ※1出典:ITmediaNEWS

100年企業はどのようにイノベーションを起こすか?

オープンイノベーションという概念が浸透する以前から、大企業では意図的かつ積極的に外部との連携を推進する事例が出てきていました。

下の図はBoston Consulting Groupが発表するイノベーティブ企業のランキング(The Top 50 Innovative Companies of 2020)です。

出典:BOSTON CONSULTING GROUP, THE MOST INNOVATIVE COMPANIES 2020 上位には創業から日の浅いスタートアップが名を連ねていますが(30年以内の企業は11社)、この中には創業100年を超す老舗企業も10社ランクインしており、イノベーションがスタートアップの専売特許ではないことがわかります。 では、老舗の大企業はどのようにイノベーションを続けているのでしょうか? そのキーワードの一つが「オープンイノベーション」でした。

1.Philipsの事例

Philipsは1891年に設立されたオランダのアムステルダムに拠点を置く、ヘルスケア製品や医療機器などの電気機器関連メーカーです。2000年代まで半導体事業が主軸でしたが、ITバブル崩壊の影響により2000年代頃から半導体事業は赤字になり業績不振となりました。 経営体制の変革やリストラなどの対策の結果、一度は業績を回復するものの2001~2002年には再度巨額の赤字を出すことになり、会社存亡の危機に陥りました。 そこで自前主義が強かったPhilipsは、自社開発の限界を感じ、2004年にオープンイノベーションへと舵を切り、2010年以降は「50%の製品について社外組織から技術を取り込む」という目標を明示します。 その結果、世界100か国以上で数百万台を販売したヒット商品「AirFlyer」が誕生しました。これはオランダのベンチャー企業「APDS」社の高温の熱風を循環制御する技術を取り込むことにより、わずか1年で製品化に成功した事例です。 オープンイノベーションの成功要因は、「トップダウンによる推進」と「社内の意識改革」。もともと自前主義が強かった組織であったため、漠然と「オープンイノベーションをする」ではなく、トップレベルで目標(=50%を社外から取り込む)を明示化して、オープンイノベーションをグループ全体で牽引する体制へと切り替えました。

2.Stanley Black and Deckerの事例

製造業企業でのオープンイノベーションとして、Stanley Black and Decker(以下、SBD)の事例を紹介します。SBDは2010年にStanley WorksとBlack & Deckerが経営統合をして誕生した世界的な工具メーカーです。 SBDは、多数のユニコーン企業を輩出してきたアメリカのアクセラレーター「Techstars」と連携し、エレクトロニクスに焦点を当てたアクセラレーターの運営をしています。 アクセラレータープログラムの「STANLEY+Techstars Class of 2022」では、次世代電池、電動製品、製造自動化ソリューションなどに焦点を当てプログラムを実施しました。 こうしたプログラムから音声を使用して薬の服用を知らせる対話型ヘルスケアロボット「PilloHealth」やセキュリティ関連の「3xLOGIC」等の買収も行っています。またCVC「Stanley Ventures」を通じて様々なスタートアップへの投資も積極的に行っており、新規アイデアを広くスタートアップから募っています。

スタートアップとのオープンイノベーション(MZVの事例から)

次に私たちMZVが投資するスタートアップと大企業とのオープンイノベーション事例を紹介します。スタートアップと大企業がお互いに補完関係にあり新しいイノベーションを生み出しています。

1.株式会社ヴェルト x シチズン時計株式会社

ヴェルトは日本発高級スマートウォッチを開発・販売しているスタートアップです(現在は専用コンディショニングAIアプリ「you’d™」を展開)。 シチズンとして、消費者の嗜好は多様化する中、ユーザー自らがカスタマイズできる新しいスマートウオッチの開発を模索していました。

そんな中で出会ったのが2012年からスマートウォッチを開発してきたヴェルトでした。ヴェルトのIoT製品開発の知見、そしてシチズンが長年培ってきた時計設計/製造の経験や組織力はお互いに補完関係にあるということで、2019年1月に業務資本提携、2019年3月にはスマートウォッチ「Eco-DriveRiiiver(エコ・ドライブリィイバー)」の発表に至りました。

スマートウォッチ「Eco-Drive Riiiver」、今後も市民に親しまれるために

出典:https://fabcross.jp/

2.株式会社ORPHE x 株式会社アシックス

ORPHEはスポーツやヘルスケア用のスマートシューズを開発・販売しているスタートアップです。アシックスは2015年頃からスタートアップとの連携を通じて新規事業創出を目指しており、アシックス・ベンチャーズの設立やスタートアップとの事業連携推進プログラム「アシックス・アクセラレーター・プログラム」を実施していました。 ORPHEはスマートシューズを開発を通じて足の動きを解析する技術は蓄積されていく一方、肝心の靴の調達には課題を抱えていました。ここで手を差し伸べたのがアシックスでした。同社からスマートシューズ用の靴を提供してくれることとなり、お互いの連携が加速していきます。 2020年1月に資本提携、そして2020年7月にはアシックスと共同でスマートシューズの発表に至りました。この靴は2021年、スポーツ庁「INNOVATION LEAGUE コンテスト」で大賞を受賞するなど大きな成果にも繋がりました。また2022年にはビジネス用のスマートシューズも発表しており、ヘルスケアへの展開を加速させています。

3.Arieca Inc.×日産化学株式会社 / ローム株式会社

Ariecaは半導体の材料を開発している米国ピッツバーグのスタートアップです。カーネギーメロン大学での技術シーズをベースに放熱特性に優れた半導体材料の生成に成功しました。 ただ量産化となるとまったく異なる知見や技術が必要になることから大手の材料メーカーとの連携を模索しました。そんな中で出会ったのが日産化学でした。日産化学としても常に新規材料の探索はしており、Ariecaの放熱材料に関心を示すこととなり、量産化技術を持たないAriecaと量産や品質管理に優れた日産化学との連携が進みました。 また同材料を活用した製品開発ということで半導体メーカーのロームも同社の材料に着目しました。その結果、2022年4月にArieca社の$6.5MのシリーズAのラウンドに参画するに至りました。 私たちはこれまで数多くのスタートアップと大企業との連携を見る中で、スタートアップとの連携は大きな可能性がある一方、いくつかの課題も見えてきました。そこには私たちのようなVCが一つの鍵になるのではないかとも思っています。 それでは具体的にどのようにスタートアップとのオープンイノベーションを進めていったら良いのでしょうか?

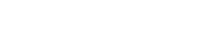

スタートアップと大企業連携における課題とVCのオープンイノベーションでの役割

スタートアップと製造業企業との連携におけるオープンイノベーションでは、次のような点で苦労しているケースが多く見られました。

・スタートアップとのコミュニケーション

・スタートアップとの時間軸の違い

・スタートアップとの連携体制の欠如

1つ目は事業規模やバックグラウンドも異なる両者がコミュニケーションで非常に苦労しているということです。

スタートアップの場合、少人数で業務が多岐に亘るため、時期によっては業務の優先順位が大きく変わっていきます。さらに資金という現実を抱えながら事業を運営しているため、生き残るためには常に取捨選択をしながら事業をしているという現実があります。

一方で大企業側にもやはり大企業ならではの稟議の仕組みやロジックがあるため、お互いがこうした違いを理解しながらコミュニケーションを取っていく必要がある訳ですが、これが意外に難しいという点があります。

2つ目が時間軸の違い、そして3つ目が受け入れ体制の欠如です。

製造業で連携が進むスタートアップはアーリー段階のスタートアップが多く、事業が花開くためには3-5年ぐらいの時間を要します。さらにステージが若い企業ほどリスクが高いため、一定期間はやはり継続して支援し続ける必要があります。

そして、この時間軸と関係しますが、製造業企業側の受け入れ体制です。スタートアップとの連携に関しては経営企画室や新規事業開発室が担当となっていますが、いざ連携の段階となると事業部門の方々を巻き込む必要が出てきます。

ただ事業部門の方々は目の前の利益追求がミッションとなっているケースが多く、どうしてもスタートアップの時間軸と事業部門の時間軸が合わずミスマッチになるケースが多いように感じています。

こうしたミスマッチが存在する中で、私たちのようなVCには一定の役割があるように感じています。

1つはオープンイノベーションを推進するための技術・言語・文化等の翻訳・通訳としての役割、2つ目が投資コストの最適化を行う役割、そして最後にスタートアップとの新規事業のリスク分散を図る役割です。

まずは技術・言語・文化等の翻訳・通訳としての役割ですが、オープンイノベーションの特長の一つは、事業領域と時間軸の観点から情報の間口を拡げた事だと思います。

時間軸に関しては新規事業投資やCVC等を設置することで解決しますが、実は事業領域を広げる事に関しては解決出来ません。

事業領域が異なる領域や海外などシナジーが弱い領域に関しては、これまで培ってきたネットワークが活きず情報が入ってこない状況となります。そのため多くの事業会社が非常に狭い領域でのオープンイノベーションしか推進していないという状況になります。

そこでこうしたシナジーが弱い領域に関しては、それぞれ特長を持つVC(海外や業界等)にLP出資をすることで情報が入ってくるようになります。

こうした情報の翻訳/通訳というのは単に言葉を知っている以上に、お互いの背景や意図等を知らないと本来の意味での通訳は出来ないと思っています。

製造業のオープンイノベーションでは特に擦り合わせが必要なため、お互いに腹を割っての会話が必要になりますが、当事者同士だと信頼性の欠如(特に最初の段階)がありここが上手くいかないケースが多いです。VCはお互いの事をそれなりに知っていながらも、ある意味、客観的な立場にあるため、スムーズに連携を進めることが可能だと考えています。

2つ目は投資コストの最適化を行う役割です。

スタートアップというのは「千三つ(せんみつ)」と言われ、特にシードやアーリー段階では大半のスタートアップがここで事業を断念します。

それではリスクの低いミドルやレーターステージのスタートアップと付き合おうと思っても、この段階ではスタートアップが既に他社と連携しており組むことが出来ないというケースも生じています。つまり製造業分野では如何にタイミングよく連携するかが鍵となります。

シードやアーリー段階から投資をするVCは、スタートアップの状況を把握しながら適切なタイミングで紹介や事業連携を推進していくことが可能です。さらにスタートアップの成長ステージに応じたリソース(資金や人材)の投入も可能になるため、最小限のコストで事業継続や撤退の判断が可能となります。

そして最後はスタートアップとの新規事業のリスク分散を図る役割です。

VCはもともと失敗確率が高いスタートアップのリスク分散を図るために、ステージや業種等を分散させながら複数のスタートアップに投資をしています。VCとの連携により、一定のリスク分散がされた投資先の中から新規事業として可能性のある業種やステージを更に見極めた形で連携が可能となります。

さらにそうした案件を複数を走らせることができれば自然とポートフォリ化されるようになり、新規事業としてのリスク分散も図っていくことが可能となります。

私たちMZVでは、技術面・投資面・事業開発面などにおいて通訳者となるような専門性の高いメンバーがスタートアップと大企業との連携の橋渡しをしています。

またシード・アーリー期のスタートアップへの投資をしていることから、情報収集の機能も果たすとともに、事業進捗に応じながらCVCや新規事業投資の方と連携することで戦略投資まで持っていく体制も構築しています。

近年、日本政府はオープンイノベーション税制、さらには2022年10月にはM&Aに関する税制控除が発表されました。

今後、大企業がスタートアップへの出資、またM&Aはどんどん加速されてくるものと思います。日本の製造業企業がオープンイノベーションを加速させるためには、コミュニケーションのギャップ、時間軸のギャップ、そして支援体制のギャップを埋めていくことが不可欠です。

そうしたギャップを埋める存在の一つとして、VCへのLP出資を戦略の一つとして活用することをお薦めします。

近年、日本政府はオープンイノベーション税制、さらには2022年10月にはM&Aに関する税制控除が発表されました。

今後、大企業がスタートアップへの出資、またM&Aはどんどん加速されてくるものと思います。日本の製造業企業がオープンイノベーションを加速させるためには、コミュニケーションのギャップ、時間軸のギャップ、そして支援体制のギャップを埋めていくことが不可欠です。

そうしたギャップを埋める存在の一つとして、VCへのLP出資を戦略の一つとして活用することをお薦めします。

オープンイノベーション時に参考になりそうな外部資料

・特許庁と経済産業省による、オープンイノベーション促進のためのモデル契約書(大学編)及びモデル契約書(新素材編・AI編)ver2.0 詳細はこちらから ・経済産業省による、大企業×スタートアップのM&Aに関する調査報告書(バリュエーションに対する考え方及びIRのあり方について) 詳細はこちらから スタートアップとの連携は「言うは易し行うは難し」であるため、ナレッジが貯まるまでは通訳者を入れること、成果がすぐに出てこないためポートフォリオとして複数の案件を継続させること、経営者自らがコミットして組織/体制を作ることが必要と考えます。 私たちもスタートアップや大企業の皆さんの期待にはまだまだ応えきれていませんが、少しでもオープンイノベーシ環境を良くしていけたらと思っていますので、お悩みがあれば気軽にお問い合わせしてご相談ください。

Monozukuri Venturesでは、ハードウェア特化型のVCからみた、製造業・ハードウェア業界動向のご紹介をしています。ご興味のある方はこちらの当社ニュースレターへご登録下さい。

Monozukuri Ventures CEO。愛知県出身、京都に住んで17年。ずっと関西中心にスタートアップに関わる仕事をしています。今は京都の梅小路エリアにてスタートアップ、アーティスト、クリエイターが集うような街づくりにも挑戦中。1児の父親として育児も頑張ってます!!