Monozukuri Ventures(以下、MZV)代表の牧野です。 今回は、日本におけるオープンイノベーション戦略のよくある誤解についてお話しします。

オープンイノベーションとは何か?

私達が支援するハードウェアやディープテックスタートアップの多くはBtoBビジネスであり、大企業との連携が成長の鍵を握ります。そこで、これまでオープンイノベーションをテーマとしたセミナーや関連するブログを発信してきました。私たちにとってはスタートアップが起点にあったため、「オープンイノベーション=スタートアップ連携」と理解していたのです。 しかし、大企業の視点で考えるようになると、スタートアップとの連携はあくまで一要素に過ぎず、その背後にはより本質的な意味があることに気づきました。

研究開発から新事業創出のオープンイノベーションへ

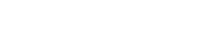

オープンイノベーションという概念は、2003年にカリフォルニア大学バークレー校のチェスブロー氏が提唱しました。当初は、研究開発における産学間のアイデアや人材の流動性を高める手法として定義しています。

チェスブロー氏は

「組織内部のイノベーションを促進するための概念として、意図的かつ積極的に内部と外部の技術やアイデアなどの資源を活用することで、組織内で創出したイノベーションを組織外に展開する市場機会を増やすこと」

と説明しています。

その後、時代の変化に合わせて定義も変化しています。2006年には技術やビジネスモデルの商用化、つまり「新事業創出の手段」としての観点が強くなります。

このときの定義では次のように整理されています。

「オープンイノベーションとは、意図的な知識の流入と流出を活用し、内部のイノベーションを加速させるとともに、外部でのイノベーション活用の市場を拡大するものである」

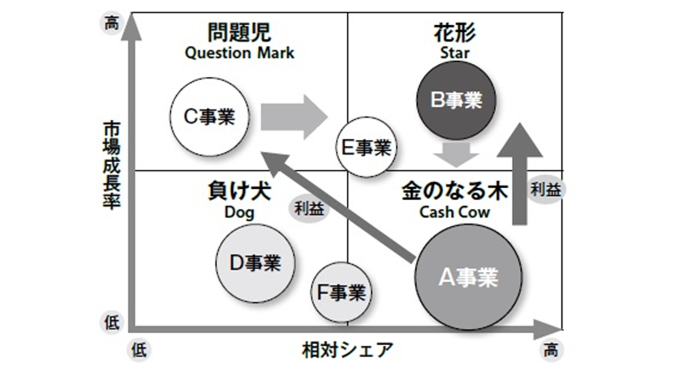

一般的には「オープンイノベーションは外部のアイデアや技術を取り込むこと」と理解されがちですが、実際には既存事業を組織外に切り出すことも含まれます。つまり、オープンイノベーションは「選択と集中」を実現するための手段であり、プロダクト・ポートフォリオの組み替えとして理解することが重要です。

(出典:NEDO「オープンイノベーションの重要性と変遷」)

オープンイノベーションを活用したプロダクト・ポートフォリオ戦略

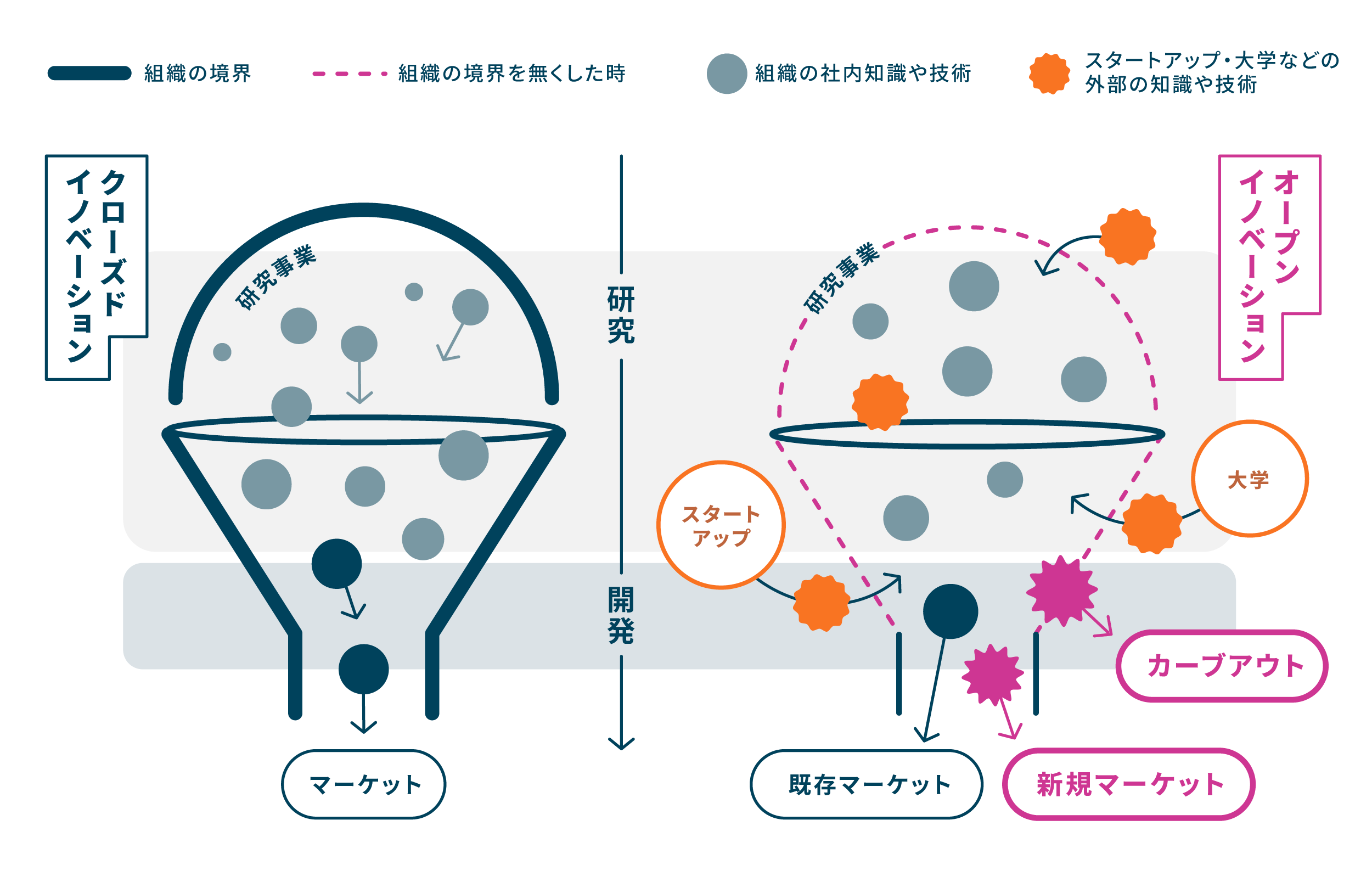

「プロダクト・ポートフォリオ」という考え方は、1970年代にボストン・コンサルティング・グループが企業の多角化戦略を支援するために提唱しました。自社の製品やサービスを市場シェアと市場成長率の2軸で分類し、リソースの配分を最適化する手法です。基本的には、安定して利益を生む「カネのなる木」で得た利益を「花形」や「問題児」に投資し、次の主力事業を育てることを目的としています。

従来は、新規事業となる「問題児」を社内のみで育成することが一般的でした。しかし、外部環境や技術の変化が激しい現在では、社内のリソースだけで創出・育成が難しくなり、外部からの取り込みが有効な手段となりつつあります。

ただし、取り込み一辺倒では組織が肥大化し、リソースが分散してしまいます。そこで意図的に事業撤退や切り出し(ライセンス、スピンアウト、事業譲渡など)を行い、「選択と集中」を徹底しながら事業ドメインを変化させていくことが必要です。これがオープンイノベーションの本質ではないかと考えています。

日本企業のオープンイノベーションは片輪走行

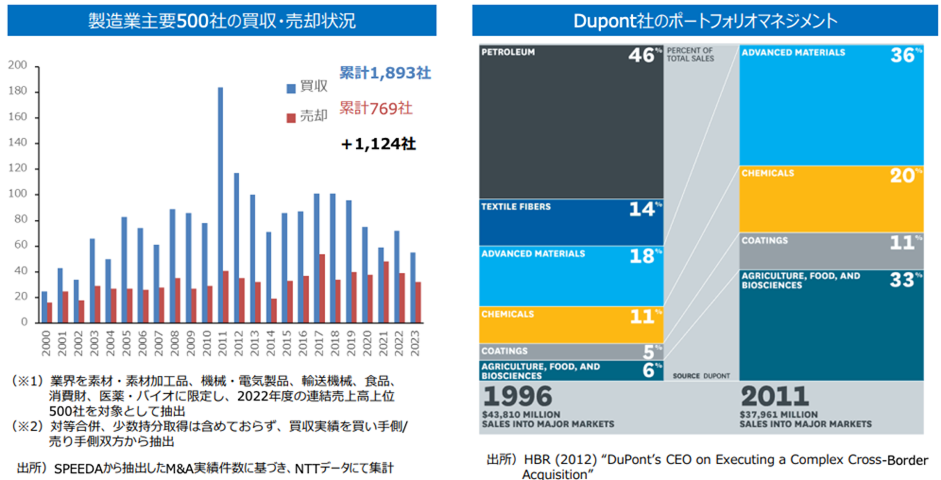

近年、日本の製造業企業もオープンイノベーション活動を積極的に取り組むようになっています。経済産業省のレポートでは、日本の製造業企業とアメリカの化学メーカーDupont社との比較が示されています。

レポートによると、日本の主要製造業500社は買収には積極的ですが、売却件数はその半分以下にとどまっています。一方、Dupont社の事業ポートフォリオを見ると、1996年には石油事業が売上の中心でしたが、2011年には石油事業を完全に手放し、先端材料や農業・バイオサイエンスが主力へと成長しています。わずか15年で大きく事業領域を転換したのです。

これに対して、日本企業は売却が少ないため既存事業がそのまま残り、結果として事業ドメインが増え、リソースが分散している可能性があります。つまり、日本企業はオープンイノベーション活動に積極的であるが、「取り込む」方向に目が行きがちで「外に出す」活動が疎かになっているため、片輪走行のような状態になっていると考えられます。

オープンイノベーションに本気で取り組む

ここまで見てきたように、オープンイノベーションは単なる一事業部門の取り組みではありません。全社戦略に基づき、プロダクト・ポートフォリオを組み換えるための重要な手段です。 経営陣が会社全体の将来像を示し、そのビジョンを達成するために「何をして」「何をしないのか」という「選択と集中」を明確にすることが重要となります。そして、その実現に向けて、組織体制、スタートアップ等と連携できる人材の育成、予算配分に至るまで強いコミットメントが求められます。 「トップ主導の経営は現場力の強い日本企業には向かない」という意見もあります。 しかし、富士フィルム、ソニー、日立製作所などの企業は、当時の経営者がリスクを恐れずに将来像を示し、痛みも伴いながらも「選択と集中」を繰り返すことで変革を実現してきたのではないでしょうか。 MZVでは、こうした取り組みを加速するため、2023年にオープンイノベーション部門を立ち上げました。製造業企業向けにスタートアップ連携のためのプラットフォーム「モノづくりイノベーションラボ」を様々な企業と連携して立ち上げ、ビジョン策定、人材育成、カーブアウトも視野に入れた新規事業創出プログラムを提供しています。さらに米国ディープテックの最新知見を発信する「Monozukuri US」や、製造業同士が知見を交換できるクローズドコミュニティ「MIサロン」を京都・愛知・米国東海岸で展開しています。 もちろん、企業の成長にとって事業ドメインを変えることだけが唯一の正解ではありませんし、その手段もオープンイノベーションだけではありません。ただし、オープンイノベーションを成功させるためには、経営陣が自らがビジョンを描き、陣頭指揮を執ることが欠かせません。MZVとしても、その一端を担っていきたいと考えています。

Monozukuri Venturesでは、ハードウェア・ハードテック特化型のVCからみた、製造業・ハードウェア業界動向のご紹介をしています。ご興味のある方はこちらの当社ニュースレターへご登録下さい。

Monozukuri Ventures CEO。愛知県出身、京都に住んで17年。ずっと関西中心にスタートアップに関わる仕事をしています。今は京都の梅小路エリアにてスタートアップ、アーティスト、クリエイターが集うような街づくりにも挑戦中。2児の父親として育児も頑張ってます!!