はじめてブログを書いてみました、Monozukuri Ventures横溝です。 先日、JAXAのビジネス開発を担当されている方から「宇宙ビジネス」について伺う機会がありました。 その話が、まさにこれからの製造業・モノづくり領域の新規事業開発を考える上で学びとなったので、少しまとめてみたいと思います。 宇宙ビジネスなんて遠い世界の話・・・と思われるかもしれませんが、実は“技術の価値をどう社会に実装するか”という点で、製造業の新規事業開発と本質的には同じ課題を抱えています。

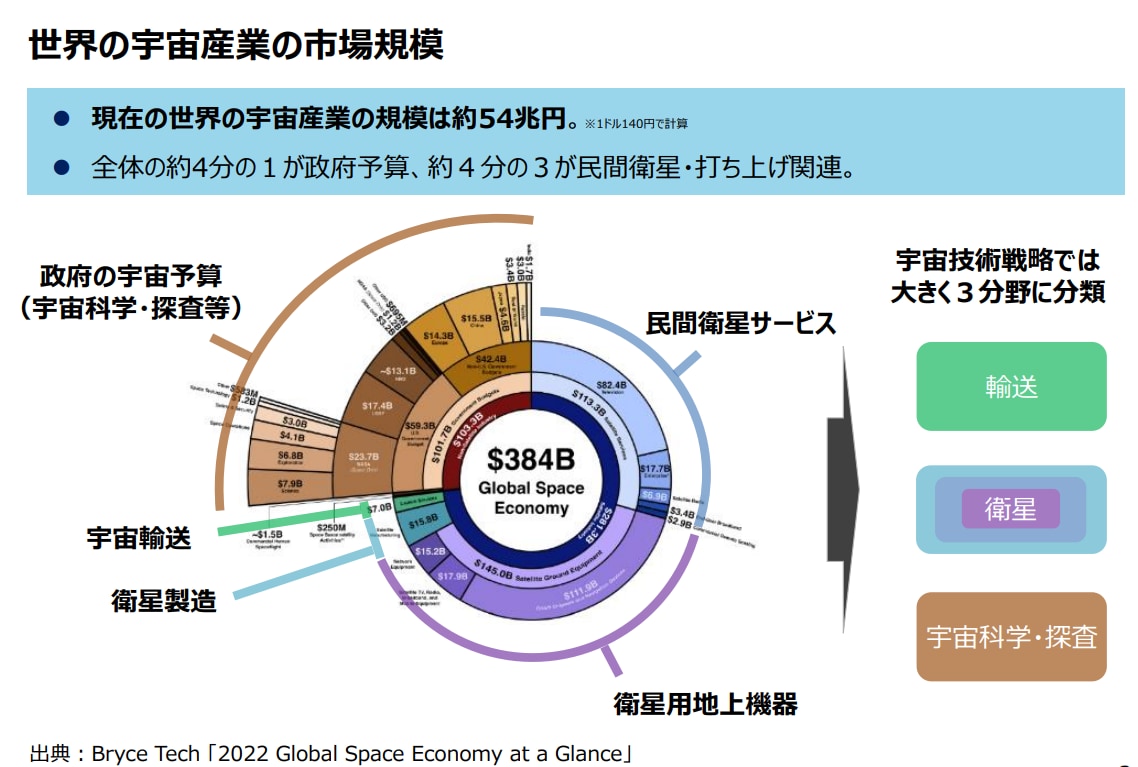

宇宙ビジネスの4分の3は「衛星」関連

まず印象的だったのは、宇宙ビジネスの構造です。

宇宙は「上空100km以上」と定義されるそうですが、ビジネスとしては地球に近い領域からビジネス展開しやすいとのことです。(考えてみれば、それはそうですよね)

実際に、宇宙ビジネスマーケットの約4分の3は衛星関連(近い領域)が占めています。

(出典:国内外の宇宙産業の同行を踏まえた経済産業省の取組と今後について)

マーケットを「宇宙開発 × 宇宙利用」という2軸で考えると、

たとえば「宇宙利用」は人工衛星データをどう活用するか、といったことがカギになるとのことです。

(出典:国内外の宇宙産業の同行を踏まえた経済産業省の取組と今後について)

マーケットを「宇宙開発 × 宇宙利用」という2軸で考えると、

たとえば「宇宙利用」は人工衛星データをどう活用するか、といったことがカギになるとのことです。

宇宙ビジネススタートアップ:技術からビジネスを生む発想

具体的なスタートアップ事例もいくつか紹介されました。 ・Synspective SAR(合成開口レーダー)を用いて、夜間でも観測可能な高精度衛星データを提供。光学系とは異なり、天候や昼夜を問わず観測できる強みがあります。 ・天地人 衛星データを活用し、土地診断や面積計測などの地上ビジネスに応用しています。 ・GOBLEU(JAXA × ANA) 宇宙から温室効果ガスの濃度分布を観測しています。 これらの共通点は、「課題ありき」ではなく、“技術ありき”から出発していること。 つまり「解くべき課題を探す前に、手にした技術で何ができるか?そこからどんなビジネスが生み出せるか?」という視点から事業を組み立てているのです。

宇宙ビジネスが教えてくれる、“ソリューション先行型”の発想

この話を聞いて感じたのは、 「新規事業開発は課題解決型が通説」という常識に、自分自身が囚われていた、ということです。私自身これまでのキャリアでも、「新規事業は顧客課題から始まる」と言われ続けてきました。 一方で、宇宙ビジネスでは、最初に“課題”があるわけではなく、 新しい技術(ソリューション)があり、それをどう社会に活かすか、ビジネスになるか、を考えるという順序になります。 これはまさに、モノづくり領域のイノベーションにも通じる発想だと思いました。 技術を持つスタートアップや、製造業企業・研究機関が、「自分たちの技術をどんな社会課題に転用できるか」を考えることで、新しい価値創出のチャンスが生まれます。

ソリューション先行型の事業開発が求める人材とは?

このモデルが機能するためには、やはり技術の価値を社会実装につなげる「事業開発人材」の存在が欠かせません。 宇宙領域もそうですが、引いた視点で見ると、大学発スタートアップやディープテック領域でも、課題解決型のフレームワークに頼りすぎるとビジネス化が進みにくくなっている気がします。 「技術 × 事業開発」の掛け算で、技術をどうビジネス・商品にするか思考できる人材や体制が、今まさに求められていると感じました。

大企業との連携にも新しいモデルが必要

このような“ソリューション先行型”の事業開発モデルは、スタートアップと大企業の連携を考える上でも重要かなと思います。 レイターステージのスタートアップが 「ベンチャークライアントモデル」や「大企業クライアントモデル」で連携するのに対し、 アーリーステージやディープテック領域では、 ソリューション先行型事業開発モデルとしての共創の形が考えられるかなと思います。 つまり、「課題を解くためにスタートアップを探す」のではなく、 「スタートアップの技術から、新しい社会価値を共に設計する」フェーズへ。 ここに、オープンイノベーションの次のステージがあると感じました。

まとめ

宇宙ビジネスの世界では、すでに“課題解決”の先を行く挑戦が始まっています。 技術を出発点にビジネスを組み立てる「ソリューション先行型」の共創モデルは、これからの製造業・ものづくり企業にとっても大きなヒントになるはずです。 考えてみれば日本の製造業企業の多くは、ソリューション先行型で商品開発し世の中に製品を生み出してきました。たとえば、パナソニックの家電開発や京セラの独自素材・デバイス事業も、当初は明確な市場ニーズより「技術から社会を変える」という発想から始まっています。 「モノづくりの日本」が再び盛り上がるためには、結局、高度経済成長期に通じる“技術ドリブンの挑戦”が求められているのかもしれません。

”課題を探すよりも、技術の可能性を問いかける。 そこから、まったく新しい共創が始まる。” ‐MIZO

Monozukuri Venturesでは、ハードウェア・ハードテック特化型のVCからみた、製造業・ハードウェア業界動向のご紹介をしています。ご興味のある方はこちらの当社ニュースレターへご登録下さい。